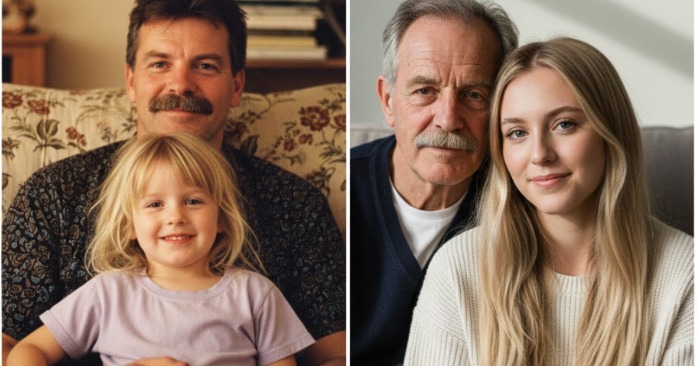

Dicen que el tiempo cura, pero algunas verdades permanecen enterradas hasta que están listas para ser encontradas. Veinte años después de que una devastadora tormenta de nieve se llevara a mi familia, mi nieta me entregó una nota que reveló todo lo que creía saber.

Tengo 70 años.

Enterré a dos esposas y sobreviví a casi todos los que llamé amigos. Uno pensaría que ya nada podría sacudirme.

Pero el duelo tiene una extraña manera de quedarse, de cambiar de forma. Creí que había aprendido a vivir con él. Resultó que solo estaba esperando a que la verdad me encontrara.

Creí que había aprendido a vivir con él.

Esa verdad comenzó una noche en que la nieve caía como si me odiara.

Fue unos días antes de Navidad, hace 20 años.

Mi hijo Michael, su esposa Rachel y sus dos hijos vinieron a cenar a mi casa. Vivía en un pequeño pueblo donde todos se saludaban, te gustaran o no, y las tormentas de nieve eran tan comunes como el café de la mañana.

El meteorólogo dijo que sería una nevada ligera, quizá uno o dos centímetros.

Se equivocó.

Esa verdad comenzó una noche en que la nieve caía…

Se fueron alrededor de las siete de la tarde. Lo recuerdo porque Michael estaba en la puerta con su hija pequeña, Emily, medio dormida con su abrigo puesto.

Me sonrió como sonríen los hijos cuando creen que lo tienen todo bajo control.

“Estaremos bien, papá”, dijo. “Quiero llevar a los niños a casa antes de que sea demasiado tarde.”

El viento aullaba cuando cerré la puerta detrás de ellos, y algo dentro de mí se retorció. Recuerdo esa parte con tanta claridad, como si alguna alarma en mis huesos se hubiera activado demasiado tarde.

“Estaremos bien, papá.”

Tres horas después escuché golpes en la puerta. De esos que nunca se olvidan. Eran fuertes y urgentes.

Abrí y vi al oficial Reynolds, la nieve derritiéndose en su chaqueta y la tristeza ya extendida por su rostro, como si lo hubiera ensayado frente al espejo.

Hubo un accidente.

La carretera rural por la que conducía Michael se había congelado. Su coche se salió del camino y se estrelló contra unos árboles.

Mi hijo murió. Rachel y mi nieto mayor, Sam, que apenas tenía ocho años, tampoco sobrevivieron.

Solo Emily sobrevivió.

Tenía cinco años.

Mi hijo murió.

Me recuerdo sentado en el pasillo de la sala de urgencias.

Emily tenía una conmoción cerebral, costillas rotas y moretones del cinturón de seguridad tan profundos que parecían negros bajo las luces fluorescentes. No hablaba mucho.

Los médicos dijeron que el trauma había nublado su memoria. Solo “confusión” y “fragmentos”. Mejor no presionarla. Dejar que regresara de forma natural o que no regresara en absoluto.

Así que no la presioné.

De la noche a la mañana me convertí en su tutor. De padre en duelo pasé a ser padre a tiempo completo a los 50, sin ninguna preparación.

No hablaba mucho.

Los médicos llamaron milagro a la supervivencia de Emily. Lo mismo dijeron la policía y el pastor en el funeral, de pie frente a tres ataúdes cerrados.

Aprendí a cocinar platos que no había preparado en 20 años.

Aprendí a peinar a una niña sin hacerla llorar y a sentarme en el gimnasio de la escuela conteniendo las lágrimas mientras la veía interpretar Copo de Nieve número 3.

Emily no pedía mucho.

Nunca se quejaba ni hacía escenas. A veces simplemente me miraba, como si esperara que alguien más entrara por la puerta y no yo.

Los médicos llamaron milagro a la supervivencia de Emily.

Nunca hablamos del accidente. No de verdad.

Me preguntó dónde estaban sus padres y por qué no regresaban. Le di la respuesta que había ensayado cientos de veces.

“Fue un accidente, cariño. Una tormenta fuerte. Nadie tuvo la culpa.”

Asintió y no volvió a preguntar.

Los años pasaron, y Emily creció tranquila, observadora e inteligente. Le iba bien en la escuela, le gustaban los rompecabezas y los libros de detectives. Nunca causaba problemas ni rompía las reglas de la casa. Emily era una niña seria, como si llevara algo más pesado de lo que debería llevar un niño.

Asintió y no volvió a preguntar.

Cuando se fue a la universidad, lloré más que en el funeral de sus padres. No es una exageración. No te das cuenta de cuánta vida trae alguien a una casa hasta que se va.

Cuatro años después de graduarse, volvió a casa. Dijo que quería ahorrar dinero para su propio lugar.

Consiguió trabajo como asistente legal en una pequeña firma local de investigación jurídica en el centro y ya hablaba de que algún día sería secretaria.

Mi niña tenía 25 años, era inteligente e independiente, pero de algún modo seguía siendo esa pequeña que se dormía en mi hombro durante las tormentas de nieve.

Lloré más que en el funeral de sus padres.

Volvimos a encontrar nuestro ritmo. Llegaba a casa alrededor de las seis, cenábamos, y me hablaba de casos extraños y detalles legales. Disfrutaba cada minuto.

Pero hace unas semanas, justo antes del aniversario de la muerte de sus padres y su hermano, algo cambió.

Se volvió distante y más callada, no de mal humor, sino concentrada, como si su mente estuviera siempre en otro lugar.

Emily también empezó a hacer preguntas extrañas durante la cena, que arrancaban viejas costras que yo había ignorado cuidadosamente durante muchos años.

“Abuelo, ¿recuerdas a qué hora se fueron esa noche?”

“¿Debía haber alguien más en esa carretera?”

“¿La policía los siguió más de una vez?”

Se volvió distante y más callada…

Al principio pensé que era solo curiosidad. Tal vez había empezado terapia o quería cerrar el caso.

Pero la forma en que me miraba — como si midiera mis respuestas — me hizo estremecer.

Entonces, una tarde de domingo, llegó a casa antes de lo habitual.

Tenía el abrigo abotonado y estaba de pie en la entrada con una hoja de papel doblada, como si pudiera incendiar la casa si la abría demasiado rápido.

“Abuelo”, dijo.

Su voz era firme, pero sus manos temblaban. “¿Podemos sentarnos?”

Pero la forma en que me miraba […] me hizo estremecer.

Nos sentamos en la mesa de la cocina. Esa mesa lo había visto todo: cumpleaños, calificaciones, rodillas raspadas y panqueques de domingo. Había visto tanto de nuestra vida que casi no quería poner sobre ella lo que había en ese papel.

Lo deslizó hacia mí a través de la mesa.

“Quiero que leas esto antes de decir nada. Tengo que confesarte algo.”

Lo abrí. Era su letra. Limpia y medida.

“NO FUE UN ACCIDENTE”.

El pecho se me apretó. ¡Por un segundo realmente pensé que me daría un infarto!

Lo deslizó hacia mí a través de la mesa.

La miré intentando reír.

“Em, ¿es algún ejercicio de la facultad de Derecho? ¿Estás viendo demasiados documentales criminales?”

No se rió.

Se inclinó hacia mí y habló en voz baja — una voz que no había escuchado desde que era pequeña y me despertaba después de una pesadilla.

“Recuerdo cosas”, dijo. “Cosas que todos me dijeron que no podía recordar.”

Metió la mano en su bolso y sacó algo que no había visto en muchos años — un teléfono plegable plateado y rayado, de esos que la gente dejó de usar alrededor de 2010.

“Recuerdo cosas.”

“Lo encontré en el archivo del condado”, dijo. “En una caja sellada en el juzgado. No estaba etiquetado como evidencia. Tuve que solicitarlo por número de serie.”

Miré el teléfono como si fuera radiactivo. Se me secó la boca. De repente me sentí mucho mayor que 70 años.

“Tiene mensajes de voz”, continuó. “De la noche del accidente. Y abuelo… uno de ellos fue borrado. Pero no del todo.”

Mi mente corría intentando entenderlo todo.

¿Cómo podía existir aún ese teléfono? ¿Por qué estaba oculto? ¿De quién era?

“Tiene mensajes de voz.”

Finalmente hice la única pregunta que importaba. “¿Qué decía el mensaje?”

Tragó saliva y bajó aún más la voz.

“No estaban solos en esa carretera. Y alguien se aseguró de que no regresaran a casa.”

El pulso me retumbaba en los oídos. Sentí que el suelo se deslizaba bajo mis pies.

“¿Quién?”, pregunté.

Emily dudó. Luego miró hacia el pasillo, como asegurándose de que estuviéramos solos.

“¿Recuerdas al oficial Reynolds?”

Por supuesto que sí.

“No estaban solos en esa carretera.”

Él fue quien dio la noticia esa noche, con el rostro serio y lleno de empatía. Reynolds conocía a nuestra familia. Comía estofado en la fiesta de otoño de nuestra iglesia.

“Dijo que todo ocurrió rápido”, murmuré. “Dijo que no sintieron nada.”

Emily asintió. “También dijo que no había otros vehículos.”

Abrió el teléfono y pulsó reproducir en uno de los mensajes de voz. La calidad del sonido era áspera: viento, crujidos, el zumbido apagado de un motor. Pero dos voces se alzaron por encima del ruido.

“Dijo que todo ocurrió rápido.”

Una voz masculina, llena de pánico: “No puedo seguir haciendo esto. Dijiste que nadie saldría herido.”

Luego otra voz, aguda, fría: “Conduce. Te pasaste la curva.”

El mensaje terminó.

“Eso no prueba nada”, dije, aunque oí el temblor en mi propia voz.

“Lo sé”, respondió. “Por eso seguí investigando.”

Entonces me lo contó todo.

El mensaje terminó.

Emily había pasado los últimos meses revisando expedientes judiciales, informes de accidentes e investigaciones internas.

Utilizó la base de datos legal de su firma para encontrar antiguos registros de empleados, comparando números de placa e informes de ese año.

Luego soltó la bomba.

“Reynolds estaba siendo investigado en el momento del accidente. Asuntos Internos sospechaba que falsificaba informes y aceptaba sobornos de una empresa privada de transporte. Le pagaban para ‘redirigir’ documentos de accidentes, enterrarlos o atribuirlos al clima en lugar de a fallos de equipo.”

No podía respirar.

Luego soltó la bomba.

“Esa carretera no debía estar abierta”, dijo. “Ese mismo día un camión volcó allí. Debía haber barricadas. Pero Reynolds ordenó que las retiraran.”

Su voz se quebró.

“Giraron para evitarlo, abuelo. Por eso las marcas de los neumáticos no coincidían con un simple deslizamiento. Intentaban esquivar un camión que no debía estar allí.”

Me recosté en la silla, aturdido, destrozado. Todo lo que creía saber — todo lo que me obligué a aceptar — se hizo añicos en una sola conversación.

Su voz se quebró.

“¿Pero cómo sobreviviste?”, pregunté en un susurro apenas audible.

Entonces me miró, con lágrimas en los ojos.

“Porque estaba dormida en el asiento trasero”, dijo. “El cinturón de seguridad me sostuvo de otra manera. No vi venir el impacto y no me tensé. Probablemente por eso sobreviví.”

Me incliné sobre la mesa y tomé su mano.

Mi voz se rompía. “Nunca me dijiste eso.”

“No lo recordaba hasta hace poco. Empezaron a volver fragmentos. Pesadillas que no eran solo sueños. Ese teléfono lo removió todo.”

“Nunca me dijiste eso.”

Nos quedamos así un rato — dos generaciones unidas por el dolor y, ahora, por la verdad.

Finalmente pregunté: “¿Qué pasa ahora?”

Emily suspiró. “Él ya no está. Reynolds murió hace tres años. Un infarto.”

Cerré los ojos. “Entonces no hay caso.”

“Legalmente, no”, dijo. “Pero no por eso seguí investigando.”

Metió la mano en su bolso y sacó otro objeto — una pequeña carpeta con los bordes desgastados.

Dentro había una carta, dirigida a mí.

“¿Qué pasa ahora?”

El sobre estaba descolorido, pero el nombre en él era claro: Martin, mi nombre.

“Es de la esposa de Reynolds”, dijo Emily en voz baja.

Al parecer, lo encontró mientras organizaba los archivos de su difunto marido. Junto a él había copias de informes editados, notas escritas a mano y una confesión no enviada.

La carta temblaba en mis manos cuando la abrí.

“Es de la esposa de Reynolds.”

Con letra temblorosa explicaba que Reynolds estaba desesperado, ahogado en deudas. La empresa de transporte le pagaba para mirar hacia otro lado, a veces para borrar detalles que provocarían demandas.

Nunca esperó la tormenta de nieve, nunca pensó que habría una familia en esa carretera. Reynolds intentó arreglarlo, bloquear la vía, pero ya era demasiado tarde.

No pudo detener lo que había comenzado.

Ella escribió:

“No puedo deshacer lo que hizo mi esposo. Pero espero que saber la verdad te dé paz.”

Nunca esperó la tormenta de nieve…

Lo leí tres veces. Cada vez, el peso que había llevado se movía.

No desapareció, pero cambió. Mi duelo no se evaporó, pero por fin tomó forma.

Esa noche, Emily y yo encendimos velas, como siempre hacíamos en Navidad. Pero esta vez no nos sentamos en silencio.

Hablamos de sus padres y de Sam.

Hablamos de cómo Emily solía pensar que la voz de su madre era el viento cuando la extrañaba. Me contó que algunas noches se despertaba jadeando, porque todavía sentía el cinturón de seguridad sujetándola.

Y yo le conté que durante muchos años llevé uno de los dibujos de Sam en mi cartera, como un apretón de manos secreto con el pasado.

Hablamos de sus padres y de Sam.

La nieve caía sin cesar al otro lado de la ventana. Pero ya no parecía amenazante.

Parecía tranquila.

Segura.

Por primera vez en dos décadas, Emily extendió la mano a través de la mesa y tomó la mía sin pedir consuelo. Ella me lo ofreció.

“No los perdimos en vano”, dijo suavemente. “Y no estabas loco al pensar que algo no estaba bien. Tenías razón.”

Al principio no dije nada. Tenía un nudo en la garganta.

Pero finalmente asentí. Luego la atraje hacia mí y susurré lo que debí haber dicho hace muchos años.

“Nos salvaste a los dos, Emily.”

Y lo hizo.

Lo hizo.

Si esto le ocurriera a usted, ¿qué haría? Nos encantaría leer su opinión en los comentarios de Facebook.